UMA UTOPIA ESTRANGEIRA - a partir de “Caticaranga: eu não vou parar” do Grupo Caricaju

Por Danni Vianna

CRÍTICA ESPETÁCULO "CATICARANGA: EU NÃO VOU PARAR" IX ETU

9/3/20255 min read

“Para escrever um poema

que não seja político

devo escutar os pássaros

Mas para escutar os pássaros

é preciso que cesse o

bombardeio”

Marwan Makhoul

Em um mundo em que os conflitos explodem em cada ponto, em que as possibilidades parecem cada vez mais se reduzirem e a vida comum é reduzida a uma ilusão de redes globais, a ficção parece ter sido desabilitada enquanto chave de interpretação e proposição da realidade. A narrativa, o diálogo e a coralidade - marcas essenciais da cena politizada dos anos sessenta - parecem ter perdido seu posto enquanto ferramentas privilegiadas para a crítica social em espetáculos. No seu lugar, abundam monólogos autocentrados, em que a política se constrói a partir do eu e não o inverso, em que o depoimento impera e o “real” eclipsa qualquer possibilidade de elaboração ficcional do problema social. Diante disso, o Grupo Caricaju diz não - assim como cantam no início da peça o elogio ao não - e afirmam a possibilidade política da fábula.

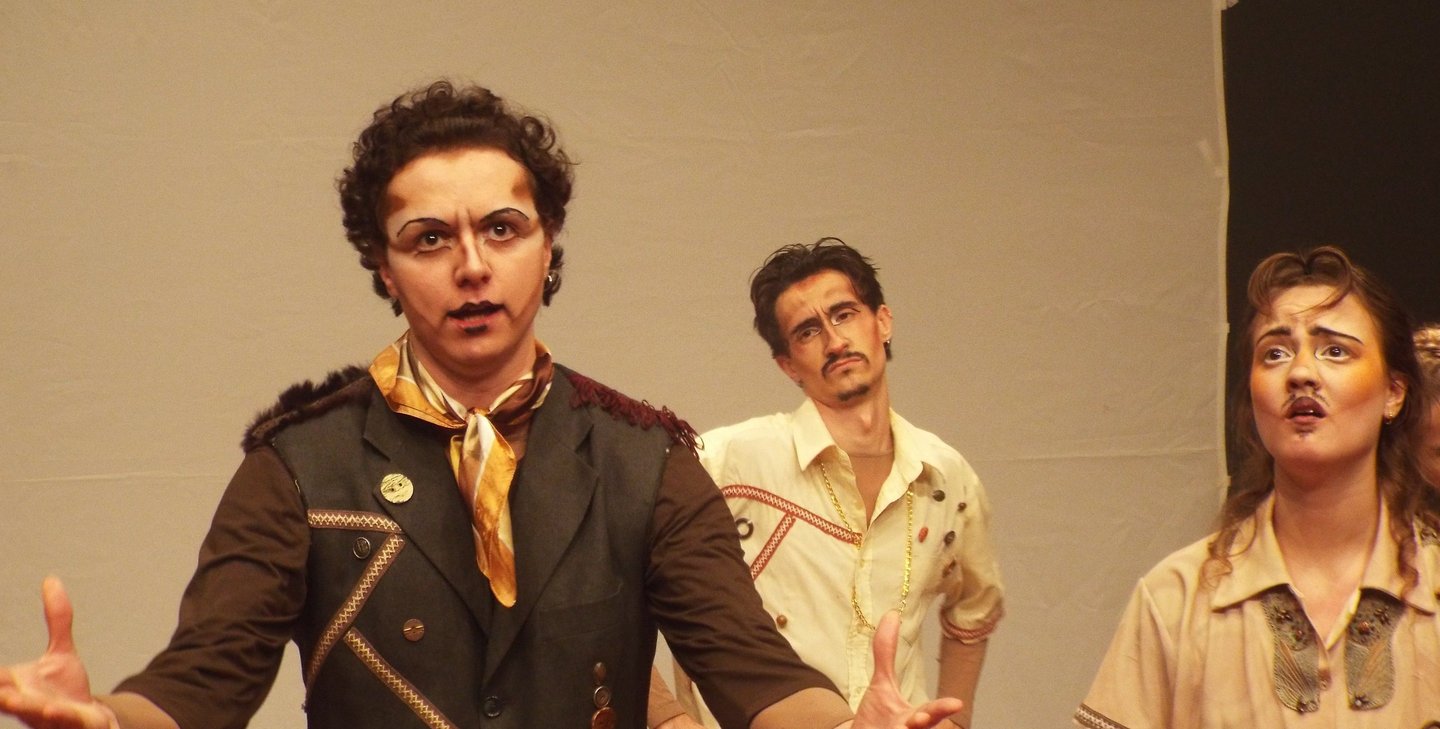

Para isso, elaboram por meio do musical e da Commedia Dell’Arte um complexo mundo no qual diante de uma crise hídrica seres se escondem em tocas, se protegendo das patrulhas dos dedicados que se organizam no grande parlamento. Configura-se assim um universo paralelo, que busca se tornar uma espécie de espelho da sociedade de controle vivida atualmente. As personagens da toca de Caticaranga estão em constante tensão, assustados por bombas que ressoam fora das portas de seu bunker. Precisam proteger o pouco de água que lhes resta, e por isso não se aventuram mundo afora para descobrir o que de fato está acontecendo. Qualquer abertura significa uma possível invasão das patrulhas dos dedicados. Contudo, tudo se altera quando uma das entocadas, a Maritaca, escapa e traz para dentro da toca um estrangeiro, cujo nome ressoa a palavra Utopia.

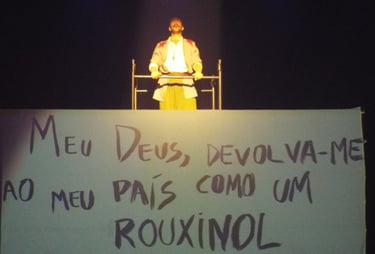

Fotografia de @helenyurika

Como em várias peças do séc XIX, é essa figura externa que irá desconfigurar a ordem do grupo em meio à guerra. Primeiro com episódios cômicos de substituições e equívocos, mas depois com um discurso questionador. Ele sabe que não há guerra lá fora, que as bombas surgem de dentro dos túneis subterrâneos, que o conflito surge entre as próprias pessoas que estão enclausuradas, com medo do afora. Então, instiga que todos saiam da toca, em busca de um sonho que ele mesmo desconhece, mas que segue perseguindo. Dentro desse contexto, a presença do estrangeiro-Utopia funciona como catalisador dramatúrgico e também como provocação ética: se a promessa que ele carrega não é plenamente definida, é justamente porque a utopia não se dá como roteiro pronto, mas como horizonte em disputa. Frente a um mundo xenófobo, é eminentemente política a decisão do grupo de pôr nas mãos de um estrangeiro a utopia e o sonho, não como respostas mas como pergunta em aberto. Instaurada a dúvida, as personagens passam a conflitar entre si, assumindo distintas posições, até que pressionadas pelas bombas que se aproximam, decidem sair.

O desenrolar dos acontecimentos configura a fábula como uma ode à libertação coletiva perante aos medos reais e imaginários. Ode sublinhada pelo coro de atuantes e pelas músicas, que em suas letras carregam “a moral” da peça. Essa escolha de apostar na fábula, no coro e na musicalidade coletiva recoloca no centro da cena a capacidade do teatro de criar mundos com lógicas próprias, mas que todavia mantém um lastro com a realidade, fazendo com que o público perceba pela diferença - entre um universo e outro - as características da própria vida. Ao deslocar a narrativa para um território alegórico, o Grupo Caricaju cria um distanciamento que não é fuga, mas sim estratégia — permite que o espectador reconheça, sob a máscara do jogo, os mecanismos do medo e da alienação que operam também fora da toca.

Contudo, essa operação carece de certa estrutura no espetáculo, uma vez que não delineia bem as tensões gerais do universo de Caticaranga. Ao se encerrar na toca - e portanto na situação dramática - pouco ficamos sabendo sobre a crise hídrica, as patrulhas, os dedicados e o grande parlamento. Se por um lado isso amplia a aproximação do público com os personagens na medida em que ambos desconhecem o que há fora da toca, por outro diminui a capacidade de análise social da fábula. A restrição da cena à situação de confinamento acaba gerando uma simplificação do problema, deixando várias perguntas em aberto para o público. Quem são os dedicados? São banqueiros, militares, multinacionais? E o grande parlamento, onde fica e o que faz? E as personagens já nasceram na toca ou foram para lá? Por mais que qualquer espetáculo não necessite dar todas as respostas, algumas informações auxiliariam a compreender o universo criado auxiliando a entrada do espectador na fábula, bem como ampliar as tensões sociais que a peça busca retratar.

Como consequência da simplificação geral do universo à toca, as personagens também se vêem reduzidas às suas características mais marcantes — um procedimento herdado da Commedia dell’Arte que, embora coerente com a matriz estética escolhida, nem sempre parece dialogar com o desejo político do grupo. Essa redução impede que as figuras em cena se complexifiquem ao ponto de espelhar, em sua contradição e ambivalência, as questões sociais que a fábula evoca. O caso do estrangeiro-Utopia é ainda mais emblemático: colocado quase exclusivamente no plano dos sonhos, ele se constrói como um salvador inocente e idílico, cuja função catalisadora se dá mais pela idealização do que por um embate real com as estruturas que mantêm o enclausuramento. Assim, a própria utopia corre o risco de se converter em imagem pacificada, sem a fricção necessária para desestabilizar de fato o mundo da toca.

Ainda assim, “Caticaranga: eu não vou parar” reafirma que a fábula pode ser um dispositivo político potente, capaz de criar mundos outros que iluminam, por contraste, as engrenagens do presente. Como no poema de Marwan Makhoul, para escutar os pássaros é preciso que cesse o bombardeio — mas talvez seja justamente no meio do estrondo que devamos aprender a ouvi-los. A Maritaca, em sua fuga e retorno, inscreve-se nessa metáfora: ave que rompe o confinamento, trazendo para dentro da toca não apenas um estrangeiro, mas a possibilidade de que a imaginação coletiva reencontre seu voo. Nesse gesto, o espetáculo lembra que a politicidade da fábula não está apenas em anunciar a saída, mas em convocar todos a caminhar juntos até que o bombardeio cesse e os pássaros — dentro e fora da cena — possam ser novamente ouvidos.

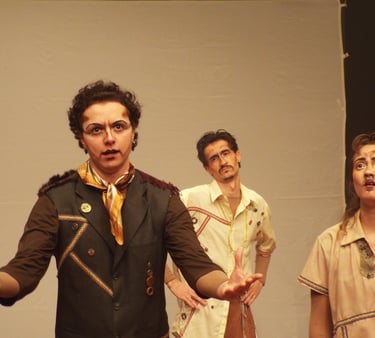

Fotografias de @helenyurika

Clique para visualizar em tela cheia

Fotografias de @helenyurika

Fotografia de @helenyurika